インディペンデントな音楽シーンの豊かさを「持続可能」にするための挑戦──一般社団法人B-Side Incubator立ち上げによせて

2024年5月、インディペンデントに活動する音楽アーティストを支援するコミュニティB-Side Incubatorが設立。本領域に取り組む背景を、発起人であり代表理事の岡田弘太郎がまとめた。

この度、インディペンデントで活動する音楽アーティストを支援する一般社団法人B-Side Incubatorというコミュニティを立ち上げました。

音楽業界外の人間である自分が、理事のみなさんと一緒になぜこの団体を立ち上げたのか。その背景を記してみようと思います。

インディペンデントな音楽シーンの豊かさ

「もしもいまの時代に自分が10代だったら、すごく楽しいだろうな」

ここ数年、日本のアーティストの楽曲を聴いていて、そう感じることが増えました。

さまざまな音楽ジャンル、シーン、コミュニティで先鋭的かつ高いオリジナリティをもった活動をしているアーティストの方が登場していることは、各種ディストリビューションサービスのプレイリスト、『Spincoaster』や『DIGLE』などのメディア、東京であればCIRCUS Tokyoや渋谷WWW、表参道のWALL&WALLなどのベニューに足を運んでいる方はよくご存知のことだと思います。

そして、そうしたアーティストの一定数が、メジャーレーベルやレコード会社、音楽プロダクション/マネジメント事務所と契約せずにインディペンデントに活動を続けています。

その変化の背景にあるのは、インディペンデント・アーティストを支えるさまざまなツールやサービスの登場です。例えば、TuneCore JapanやFRIENDSHIP.、BIG UP!などのディストリビューションサービス、インディペンデント・レーベルやプロダクトション/マネジメント事務所、音楽配信プラットフォーム、音楽メディア、ライブハウスやクラブ、コンサート・プロモーター、ライブ制作……ここに挙げられないほど多くの事業者や団体の方々が、現在のインディペンデント・アーティストを取り巻く環境を支えています。

音楽業界外でも個人クリエイターを中心とした新しい活動スタイルや収益化の可能性が盛んに議論され、その潮流は「クリエイターエコノミー」と呼ばれることがあります。そうした流れのなかに、音楽NFTや生成AIなどの先端テクノロジーを活用した各種サービスやツールの登場も位置づけられるでしょう。

「持続性」のために直面する課題と3つの機能

インディペンデント・アーティストとしての活動や認知拡大、収益化を支える多様なサービスが登場している一方で、持続的な活動のためにはさまざまな課題も存在します。

2022年時点で、音楽ストリーミングサービスには1日に約10万曲がアップロードされており、人々の可処分時間やアテンションの奪い合いになり、多くの人に楽曲を聴いてもらうことができない

Spotifyのロイヤリティシステムの変更に対し、アーティストたちはその意思決定への影響力を構造上持ちにくい

Soundcloudが経営難により、買収先を探している。Bandcampも2023年秋ごろにEpic Gamesから売却された

旅費や宿泊費などのツアーに関する費用が上昇しており、ライブから収益を上げることが難しくなっていること(※英国における状況を『The Guardian』が報道しており、日本においても各地方ツアーが宿泊費の高騰で難しくなるのではないか、とRIZEのベーシストであるKenKenさんがポスト)

もちろん、こうした課題はインディペンデント・アーティストだけではなく、メジャーレーベルに所属している方々にも共通しています。すぐに解決につながるアプローチがあるわけでもありません。しかし、先ほど言及した多くの人々やサービスが、そうした状況を変えていくために試行錯誤しているのも事実です。

そのなかでビジネスや収益化という観点ではアプローチしにくい課題や支援のあり方があるように感じていました。そこで、非営利性を徹底した一般社団法人という形式で運営するB-Side Incubatorでは、長期的な目線でインディペンデント・アーティストの活動の支えになるような施策に取り組んでいきます。

具体的には、次の3つの機能を提供します。

1.インキュベーション

インディペンデント・アーティストの自由かつ独創的な活動を支援する「B-Side Music Incubation Program」を展開します(※初回公募は2024年末を予定)。各アーティストが理想とする活動スタイルの実現に向けて、法律・契約や音楽プロモーション、コンセプトメイキングなどの多分野の専門家によるメンタリングや、審査員による審査の上で1組あたり最大100万円の活動資金を提供(初回は最大3組を予定)。そのほか審査員の音楽プロデューサーやトラックメイカーとの楽曲制作の機会や、ショーケースライブへの出演機会を提供します。

本機能において参考にしたのは、英国のPRS FoundationやYouth Musicなどの非営利団体です。こうした団体は、アーティストに対して制作資金を提供する助成金プログラムを運営しています。特に後者のYouth Musicは、(B-Side Incubatorのような)中間支援組織にも幅広く資金を提供しており、同様の仕組みが日本においても今後求められていくように感じていました。そこで、B-Side Incubatorでは額や規模は小さいながらも、制作費や活動費も含めた支援の枠組みにトライしていきます。

2.スクール

インディペンデント・アーティストと、そうした人々を支えるチームに向けた教育プログラム「B-Side School」を開催します。同スクールは、インディペンデント・アーティストが持続的に活動するために求められるスキルやマインドセットをともに考える講座というコンセプトです。「持続的な音楽活動のためのチームをどのようにつくるのか?」や「普段の制作活動とクライアントワークのバランスをどう取るのか?」などの音楽活動をする上で直面する課題に、各分野の専門家による講義やワークショップを通じて向き合っていきます。

こうした活動は、日本でも業界団体のIndependent Music Coalition Japan(IMCJ)やIndependent Label Alliance Japan(ILAJ)を中心に講座やレクチャープログラムが実施されています。B-Side Incubatorにおいては、実践的なスキルを身につけることも重視しつつ、アーティストが自身の長期的なキャリアを考えるメンタリングプログラムのような位置づけで展開を予定しています。

3.シンクタンク

音楽クリエイターエコノミー分野の多様なステークホルダーと連携しながら、先端テクノロジーや国内外の業界動向に関する調査報告を実施する「B-Side Think Tank」を立ち上げます。

本機能におけるベンチマークは、米国を拠点とする音楽ビジネスのためのイノベーションプラットフォーム「Water & Music」です。同団体は「STARTER PACKS」というシリーズのなかで、「インディペンデント・アーティストのための新興テクノロジー」や、「音楽ストリーミングプラットフォームのモデル」などを解説する調査レポートを発行してます。音楽を取り巻くテクノロジーやビジネスの変化が激しくなるなか、インディペンデント・アーティストが日々の活動でそれらを生かせるような調査レポートを提供しており、日本においても同様の取り組みを推進していこうと考えています。

こうした3つの活動は、それぞれ関係しています。まず「スクール」の開催を通じてコミュニティをつくり、そのコミュニティに集まってくれた方々のなかからプロジェクトが生まれ、そこに「インキュベーション」機能を通じて資金面も含めた支援を実施する。そうした一連の取り組みを「シンクタンク」機能によって体系化した調査レポートにまとめる。この3つの活動によって、インディペンデント・アーティストを取り巻く音楽エコシステムを豊かにすることを目指します。

アーティストを意思決定の中心に置く

一つひとつの機能や施策が「インディペンデント・アーティストにとって本当に必要なのか?」を考えることも重要ですが、それ以上に大切だと思っているのが、「アーティストを意思決定の中心に置く」「アーティストが考えを深める機会をつくること」です。

本団体では、理事メンバーに音楽プロデューサーのstarRoさん、マイカ・ルブテさんに参画してもらっています。インディペンデントに活動する音楽アーティストとともに団体の方針を決定し、運営していくことで「アーティスト・ファースト」の意思決定を目指したいと考えています。

また、前述のB-Side Schoolの紹介部分でも記載したように、インディペンデント・アーティストの場合は、自分で多くの部分を担わなければならないからこそ、音楽を取り巻くさまざまな変化を自身で理解することが求められるはずです。もちろん、その実務はアーティストを支えるチームが分担するとして、アーティスト自身が考えて実践する機会を提供していくことが重要です。

例えば、「長期的にどのようなアーティストになりたいのか」「アーティストとしての活動でどれくらい収益を上げたいのか。例えば年間の収益目標に対し、毎月どのような施策を打っていくべきなのか」といった問いをアーティスト自身が深めていくことができる場にしていきたいと思っています。

多様なバックグラウンドをもつ5人の理事メンバー

アーティストとともに考える/意思決定するために、今回は音楽業界内でさまざまな専門性をもつ方々に理事に加わってもらいました。就任してくれたのは、先ほどご紹介した音楽プロデューサーのstarRoさん、プロデューサー/シンガーソングライターのマイカ・ルブテさんに加えて、Vegas PR Group代表/ZAIKO創業者のローレン・ローズ・コーカーさん、文筆家のつやちゃんの4名です。

starRoさんはコロナ禍のなかでSustAimというインディペンデントな音楽コミュニティを支援する団体を以前設立されたりと、日本のインディペンデント・アーティストの活性化のための活動に従事してきました。現在は、秋田県仙北市に地域おこし協力隊として着任。リトリートや音楽を軸に仙北市の魅力を伝え、同時に仙北市に住む人びとと深く関わるようなプロジェクトを展開。そうした一連の活動を通じて、社会におけるアーティストの役割や持続的な活動スタイルを探求されています。

関連:インディペンデントな音楽コミュニティーの支援団体〈SustAim〉とは?──発起人のひとり、starRoに訊く - OTOTOY

マイカ・ルブテさんは、マネジメントを担当されているMaamaaの方々とともに、インディペンデントでありながらも、自身の楽曲がマツダ「MAZDA MX-30」のCMソングに起用され、CMにご本人も出演されるなど、スケールの大きい活動をされてきた方です。まさしく、インディペンデント・アーティストのひとつのロールモデルであり、マイカさんのこれまでの経験を踏まえて団体運営に関わっていただくことになりました。

関連:Maika Loubté インタビュー スケーラブルなインディペンデント活動を支えるチームビルディング|THE MAGAZINE

ローレン・ローズ・コーカーさんは、インディペンデント・アーティストの多くが利用したことがあるであろう音楽配信やチケット販売のプラットフォーム「ZAIKO」の共同設立者です。その後に設立されたVegas PR Groupでは、日本国内のアーティストのグローバルPRを手掛けられており、サービスやプラットフォーム運営の経験知を生かすかたちで、本団体に関わっていただけることになりました。

つやちゃんは、著書『わたしはラップをやることに決めた フィメールラッパー批評原論』を筆頭に、インディペンデントなヒップホップシーンに精通されている方です。それ以外の音楽ジャンルにおいても、インディペンデント・アーティストへの取材の経験と各シーンへの深い造詣があります。そうしたアーティストの活動や現場を社会に伝えてきたつやちゃんに入っていただくことで、シーンの潮流にも目配せをした支援ができるのではないかと考えました。

関連:『わたしはラップをやることに決めた フィメールラッパー批評原論』ができるまで|つやちゃん

また、代表を務める私自身は「編集者」という肩書で活動していますが、以前からインディペンデントに活動をしているアーティストやトラックメイカー、DJの方々とはさまざまな接点がありました。例えば、下記のような取り組みをしてきました。

高校時代、ダンスミュージックレーベル「TREKKIE TRAX」結成前のメンバーと10代のDJやトラックメイカーを集めたイベントの開催

『WIRED』日本版では連載やカンファレンスを通じて、starRoさんや、アーティストのなみちえさん、ラッパー/トラックメイカーの荘子itさんとプロジェクトを展開

2024年4月には、今回理事として参画いただいたマイカ・ルブテさんを筆頭に、んoon、荘子it、Skaaiなどのインディペンデント・アーティストのみなさんと研究者の方々がコラボレーションし、新作の制作とパフォーマンスを行なう「DE-SILO EXPERIMENT 2024」というイベントを開催

人生の節目節目で、素晴らしいアーティストやトラックメイカー、DJ、そして音楽を支えるさまざまな職種の方々とご一緒してきました。その出会いが自分にとっては大きなもので、インディペンデント・アーティストを取り巻く環境をよりよいものにできないかと考える原点になっています。

インディペンデント・アーティストとは誰か?

さて、団体を立ち上げるにあたって難しかったのが、支援やサポートの対象とする「インディペンデント・アーティストとは誰か?」という問いでした。

「インディペンデント」を定義することは非常に難しいです。活動すべてをご自身で担当されている方もいれば、レーベルのみ所属している方、プロダクション/マネジメント事務所のみ所属している方、PRやプロモーションなどの特定の機能のみを外部に依頼している方など、その活動形態やパターンは多岐にわたると思います。むしろ、アーティストごとにさまざまなパターンがあっていいと思います。

B-Side Incubatorの活動を始めるにあたり、理事メンバーでも「インディペンデントとは何か?」についてさまざまな議論がありました。

この後に公開されるstarRoさんのエッセイにて、「インディペンデント」という精神性については記載があるのででそこは譲るとして、自分は「アーティスト本人と数人程度の少人数のチームで活動全体をコントロールしている方」と仮置きしています。

また、B-Side Incubatorの支援の対象となるインディペンデント・アーティストは、活動の規模と音楽ジャンルも広く捉えていきたいと考えています。

規模という観点では、マイカ・ルブテさんのようにスケールの大きい活動をされている方もいれば、音楽である程度収益が立てられるようになったミドル層からアマチュアの方まで、幅広く支援の対象にしていきたいと考えています。むしろ、活動の規模や形態ごとにB-Side Incubatorではさまざまな支援・協働のアプローチを検討していきたいと思っています。

ひとつ記載しておきたいのが、「インディペンデント」という活動形態だけが素晴らしいと言いたいわけではありません。メジャーレーベルや大手の音楽プロダクションに所属しているのであれば、今回B-Side Incubatorで提供するような支援はすでに会社が担っているはずです。

重要なのは、アーティストそれぞれの意思に基づいた活動の規模や形態があり、その規模ごとでの支援や協力のあり方を提示できることではないでしょうか。だからこそ、担い手が不在になりにくい部分をB-Side Incubatorが補完していきたいと考えています。

社会における音楽やアーティストの役割を考える

「インディペンデント」であることには、また別のよい側面があると捉えています。それは、自身で活動の範囲をコントロールしやすいからこそ、アーティストが自身の創作により柔軟に取り組めたり、より実験的なことができたりするという部分です。

そう考えるようになったのは、starRoさんとの議論からでした。例えば下記のような視点は、B-Side Incubatorの活動にもつながっています。

コロナ禍におけるフィジカルのライブ減少やストリーミングサービスの普及により、アーティストとリスナーのつながりは「単なる再生数」になってしまったのではないか。そうした希薄化したつながりをどのように取り戻せるのか

レコード会社やレーベル、プロダクションに所属していないからこそできる実験的な表現とは何か。楽曲を制作し、ライブやツアーをするという従来のスタイルや型に従わないアプローチがあってもいいのではないか

そうした議論は、「現代社会において音楽の価値や役割とは何か?」を問い直すことにもつながっていきました。

プレイリストの単なる一要素ではなく、月間リスナー数を増やすためのものではなく、無料ではないものとしての「音楽の価値」やその価値をプレゼンテーションするための新しい尺度を考えていく。あるいは、starRoさんが地域おこし協力隊の「リトリート」担当として、田沢湖で音楽家としての地域への貢献方法を探っているように、これまでにないかたちでの音楽と社会の接点をつくっていくことも、B-Side Incubatorで実践できればと考えています。

音楽アーティストの未来につながるコミュニティとして

最後に、直近の活動を紹介させてください。

まず、「B-Side School」の開講を予定しています。インディペンデント・アーティストやそうした人々を支えるチームを対象に、独立して活動するための知識やスキル、ノウハウ、アーティストとしての長期的なキャリアプランを考えていく内容で、理事メンバーで議論しながらカリキュラムを組み、外部の講師の方々も招きながらスタートする予定です。

ほかにも、理事のstarRoさんが田沢湖周辺で運営を始めるアーティスト向けのレコーディングスタジオ/ライブハウス/リトリートハウスとの連携や、インディペンデント・アーティストの活動を支えるナレッジ集の作成などを予定しています。

その際に重要なのは、外部のさまざまな企業や団体と連携していくことです。冒頭でお伝えしたように、インディペンデント・アーティスト支援やそのエコシステムを豊かにしようとしているプレイヤーの方々はすでに様々に存在します。

ディストリビューションという観点であれば、TuneCore JapanやFRIENDSHIP.、BIG UP!などのサービスであり、業界団体であれば、Independent Music Coalition Japan(IMCJ)やIndependent Label Alliance Japan(ILAJ)などがそれに当たります。

アーティストを支えるインフラ整備という点では、アワードを開催してきたAPPLE VINEGARがNPO法人化し、より深くアーティスト支援を実施していくことを発表されていました(本当に微額ながら、今年のAPPLE VINEGAR - Music AwardにB-Side Incubatorとして協賛させていただきました)。

理事メンバーが中心となりつつも、上記のような方々と連携しながらインディペンデント・アーティストにとってどんな支援や活動が必要なのかを考え、実行していきたいと考えています。

新しい取り組みを始めることは簡単です。でも、継続することがとても難しい。継続しなければ、大きな変化を生むこともできません。だからこそ、B-Side Incubatorは少なくとも10年は続けていきたいと考えています。

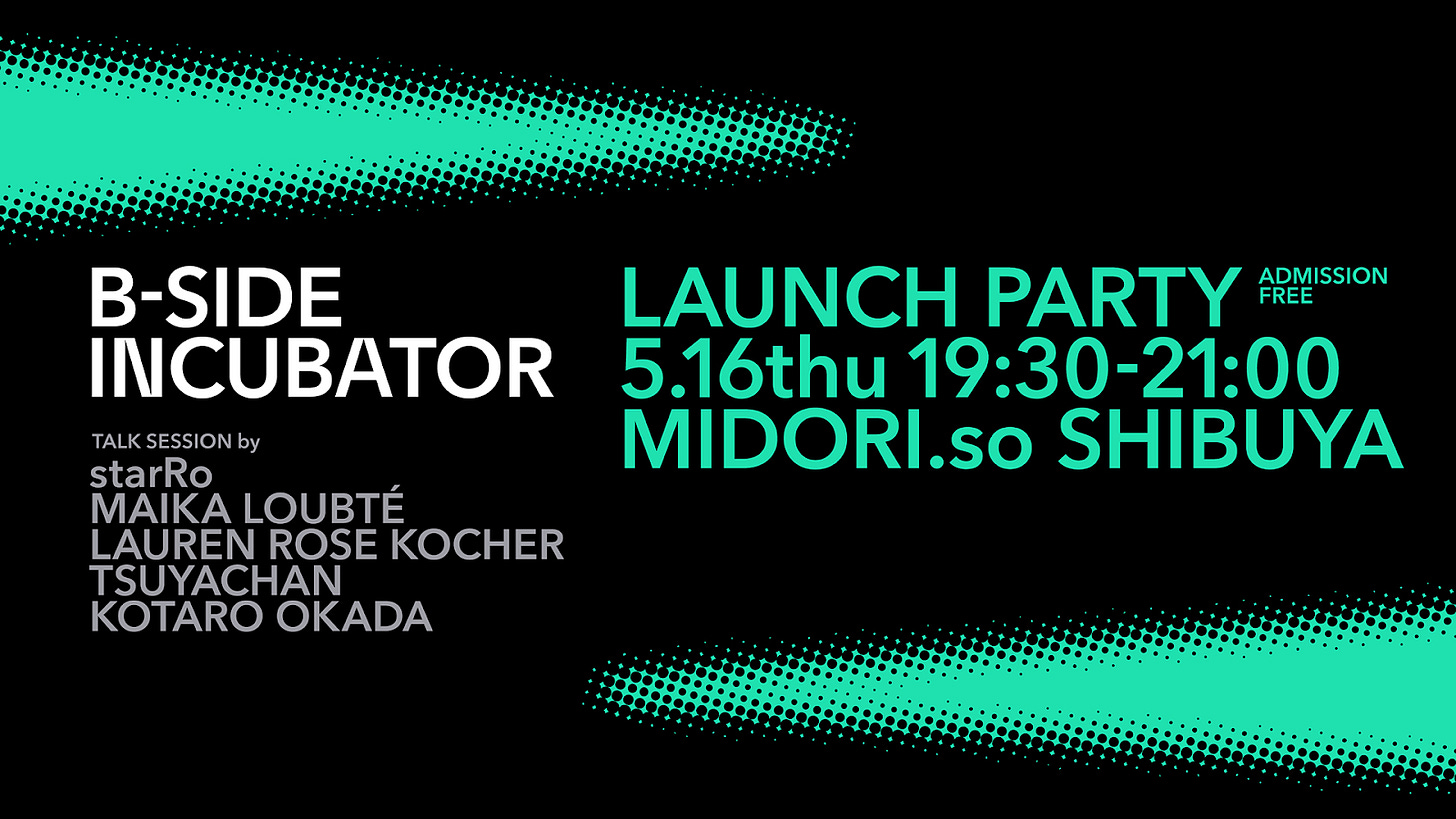

音楽アーティストの未来につながるコミュニティに育てていきたいので、ぜひ活動の輪に加わっていただければ幸いです。5月16日にリリースイベントがあるので、関心をもってくれた方はぜひ遊びに来てください。

B-Side Incubator Launch Party | Peatix

プロフィール

岡田弘太郎(Kotaro Okada)

一般社団法人B-Side incubator代表理事。一般社団法人デサイロ代表理事。『WIRED』日本版エディター。クリエイティブ集団「PARTY」パートナー。そのほか、アーティスト・マネジメントやスタートアップの編集パートナーなどを経験。アーティストや研究者、クリエイター、起業家などの新しい価値をつくる人々と社会をつなげるための発信支援や、資金調達のモデル構築に取り組む。『WIRED』日本版のカンファレンスやデサイロ主催の「DE-SILO EXPERIMENT 2024」では、本団体に理事として参画しているstarRo、マイカ・ルブテを筆頭に多分野のインディペンデント・アーティストとプロジェクトを展開。WIRED.jpでは、クリエイターやアーティストが持続的かつ自律的に活動するための新しい経済圏の構築を考える連載「For Creators」を担当。1994年東京生まれ。慶應義塾大学にてサービスデザインを専攻。「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023」選出。